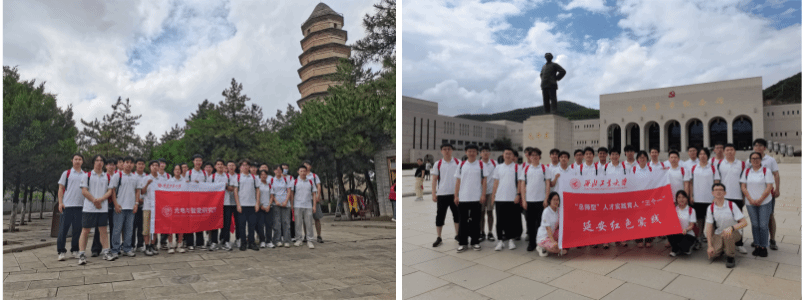

6月30日至7月1日,我院由27名硕、博士研究生组成的“承红色薪火,践工大担当”社会实践队在院团委书记侯祥晴老师的带领下,赴革命圣地延安,开展主题为“承红色薪火,践工大担当”红色实践教育活动。

6月30日下午,实践队攀登了象征延安精神的宝塔山。在巍峨的宝塔之下,大家俯瞰延安城全景,清晰可见“三山两水”(宝塔山、凤凰山、清凉山;延河、南川河)的城市风貌。全体成员怀着崇敬之情参观了延安革命纪念馆。通过讲解员声情并茂的讲述,中国工农红军艰苦卓绝的长征历程以及三大主力红军胜利会师的场景令人动容,使同学们深感今天幸福生活的来之不易。

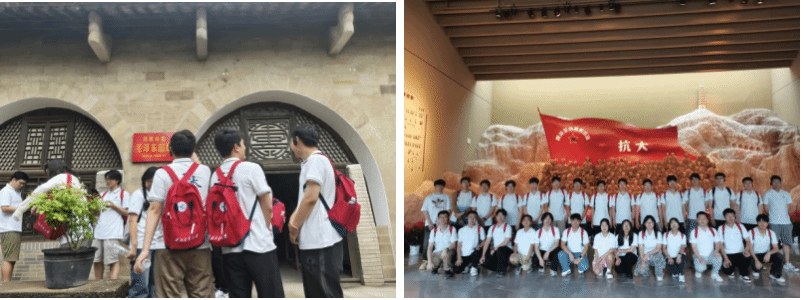

随后,实践队走进了王家坪革命旧址。置身于历史气息浓厚的中央军委礼堂,凝视着毛泽东、朱德等领袖的照片,仿佛回到了1945年欢庆抗日战争胜利的激动时刻。进入朱德旧居后,在讲解员的讲述下,同学们了解了总司令朴素的生活环境。

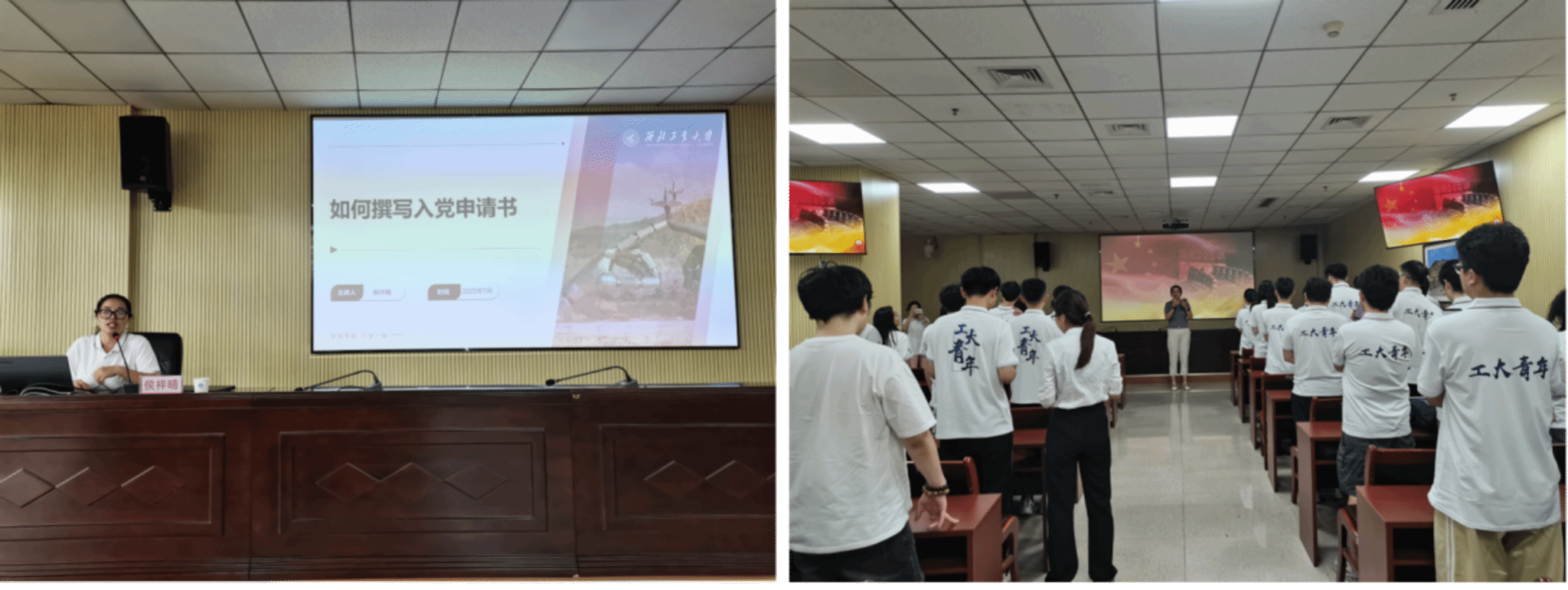

当天晚上,实践队在延安大学会议室举行了丰富多彩的活动。首先,全体成员齐声诵读《纪念白求恩》,深刻感悟白求恩同志伟大的国际主义与无私奉献精神。接着,侯祥晴老师结合工作实际,为同学们讲授了专题团课《积极向党组织靠拢——从撰写入党申请书开始》。活动在激昂澎湃的红歌《保卫黄河》合唱中结束,共同感受了母亲河的磅礴力量与民族精神。

|

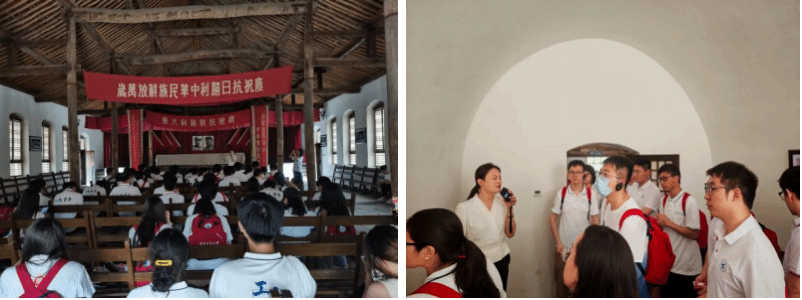

7月1日上午,实践队来到凤凰山革命旧址。此地因毛主席在此创作了《矛盾论》《实践论》《论持久战》等光辉著作而被称为“理论之山”。在中国抗日军政大学纪念馆,前辈们不畏艰难、坚持办学的优良品质令同学们深受触动。在枣园革命旧址,通过参观毛泽东、周恩来、朱德、任弼时、刘少奇等领导人的旧居和聆听细致讲解,大家切身感受到革命领袖们艰苦朴素的作风和深远的政治智慧。

随后,实践队观看了大型红色历史舞台剧《延安保育院》。演员们精湛而富有感染力的表演,生动再现了战火纷飞的年代。通过舞台艺术的呈现,同学们深刻感受到了延安保育院创立历程的艰辛及其所承载的重大历史意义。这场震撼人心的演出,也促使大家深切体会到生长在新中国和平年代的珍贵与光荣。

当天下午,实践队来到杨家岭革命旧址,参观了中共七大会址——中央大礼堂,回顾了这次具有里程碑意义的大会。实践队在七大会址前重温了入党誓词。接着探访了多位领导人的旧居,深刻体悟到中国共产党人克己奉公、清正廉洁的高尚品格,以及密切联系群众这一工作根本的价值与意义。

在杨家岭革命旧址,延安大学文学与新闻传播教授郭小良为实践队开展了主题为“张思德:为人民服务的楷模”的现场教学。郭小良教授声情并茂地讲述了张思德同志的生平事迹,勾勒出了一位“为人民利益勇于牺牲”的战士。延安革命纪念馆副研究员冯建霞开展了主题为“白求恩:高尚人格的典范”的现场教学,她细致讲述了白求恩同志的生平事迹,并讲到“纯粹”二字是对白求恩同志最凝练的评价。

7月2日,我院15名硕、博士研究生在院团委书记侯祥晴老师的带领下,继续前往梁家河共同追忆习近平总书记作为知青的时光。

在梁家河,延安大学马克思主义学院王东维教授以“习近平知青经历对大学生成长成才的启示”为题进行了现场教学,讲到习近平总书记在当知青的几年中过了4大关——跳蚤关、饮食关、劳动观和思想关,前后递交了8份入团申请书和10份入党申请书,当时的村民都认为他是一个“能吃苦,有抱负,干实事”的好后生。随后,通过讲解员对梁家河村史的讲解,同学们了解了习近平总书记住过的窑洞以及下乡经历,深刻感受到一名优秀共产党人不怕困难、甘于吃苦的优良品质。

本次的延安红色实践之旅,不仅是一次生动的革命传统教育,更是一场深刻的思想淬炼与精神洗礼。在短短数日内,实践队成员通过实地探访、聆听讲解、主题报告、庄严宣誓、经典诵读、现场教学等多种形式,全景式地感知了延安精神的丰富内涵与时代价值。从革命领袖运筹帷幄的窑洞灯火,到抗大师生愈抗愈大的坚定足迹;从张思德“为人民服务”的无私奉献,到白求恩毫不利己的纯粹精神;再到习近平总书记青年时期在梁家河锤炼意志、心系群众的奋斗历程——这一个个鲜活的故事,一处处无声的见证,无不震撼着实践队成员的心灵,深化了对党的光辉历史和优良传统认知。实践队成员一致表示,站在新的历史起点上,作为青年学子,必将传承好延安星火,赓续红色血脉,将个人发展融入时代洪流,以不畏艰难、勇于创新、担当奉献的崭新姿态,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献工大智慧和青春力量。

(文:李谨安,图:李谨安、王奕杰、侯祥晴、符政辉,审核:罗向阳)

搜索

搜索  英文

英文  联系我们

联系我们  首页

首页